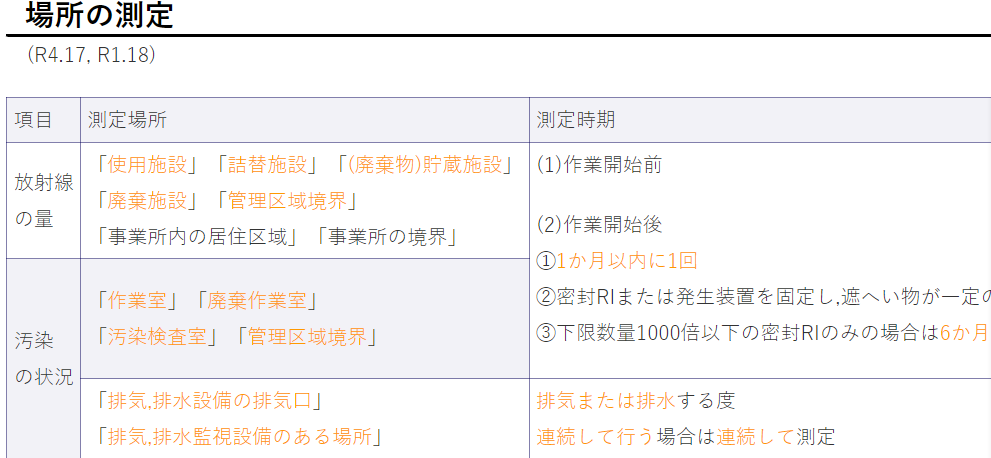

場所の測定

(R5.18, R4.17, R1.18)

| 項目 | 測定場所 | 測定時期 |

| 放射線 の量 |

「使用施設」「詰替施設」「(廃棄物)貯蔵施設」 「廃棄施設」「管理区域境界」 「事業所内の居住区域」「事業所の境界」 |

(1)作業開始前 (2)作業開始後 |

| 汚染 の状況 |

「作業室」「廃棄作業室」 「汚染検査室」「管理区域境界」 |

|

| 「排気,排水設備の排気口」 「排気,排水監視設備のある場所」 |

排気または排水する度 連続して行う場合は連続して測定 |

場所の線量限度,濃度限度,密度限度

(R5.11.15, R4.13, R3.15)

| 外部線量 (実効線量) |

空気・排気中 濃度 |

排水中 濃度 |

表面 密度 |

|

| 使用施設内 居住区域 (人が常時 立ち入る所) |

≦1mSv/週 | 一週間平均濃度≦ 空気中濃度限度 |

≦表面密度限度 | |

| 管理区域境界 ≒管理区域定義 |

≦1.3mSv/3か月 | 3ヵ月平均濃度≦ 1/10空気中濃度限度 |

≦1/10表面密度限度 | |

| 病室 | ≦1.3mSv/3か月 | |||

| 病院・診療所 居住区域 |

≦250μSv/3か月 | |||

| 病院・診療所 敷地境界 |

≦250μSv/3か月 | 3か月平均濃度≦ 排気中濃度限度 |

3か月平均濃度≦ 排水中濃度限度 |

*空気・排気中・排水中濃度は生まれてから70歳まで摂取したと仮定して設定されている

また,濃度限度は公衆に対する実効線量限度(1mSv/年)に基づいて定められている

*表面汚染限度

α線放出核種:4Bq/cm2

非α線放出核種:40Bq/cm2

場所の線量管理に関してはこちら↓

「対策ノート:場所の管理」

人の測定

(R2.16.17,R1.19)

・外部被ばくの測定頻度

管理区域に立ち入っている間継続して行う

4/1から1年間,4/1,7/1,10/1,1/1から各3か月

被ばく線量の測定は

「1MeV未満の電子線及びX線」を含め,

「医療被ばく」「自然放射線による被ばく」を除く

*一時的立入者かつ放射線業務従事者でないものは原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない

・内部被ばくの測定頻度

3か月を超えない期間ごとに1回

妊娠中女子は1か月を超えない期間ごとに1回

・個人被ばくの測定方法

(R5.5(実務), R3.18)

1,胸部(女子は腹部):1cm及び70µm線量当量

(中性子線は, 1cm線量当量)

2, 頭頚部, 胸部上腕部, 腹部大腿部のうち, 最大線量となるおそれのある部分について, 1cm及び70µm線量当量

(中性子線は, 1cm線量当量)

3,上記以外で最大線量となるおそれのある部分について, 70µm線量当量(中性子線を除く)

4,水晶体等価線量は3mm線量当量の測定でも可

5,放射線測定器を用いて測定するが, 著しく困難なら計算でも可

・個人被ばくの線量限度

(R5.30.5(実務), R4.16, R3.18.30, R2.30,R1.30)

| 職業人 | 一般公衆 | 緊急時 | 評価値 | |

| 実効線量 | 100mSv/5年 かつ 50mSv/年 |

1mSv/年 | 100mSv | 1cmH |

| (妊娠可能)女子 | 5mSv/3か月 | |||

| 妊娠女子 | 内部被ばく について 1mSv/妊娠中 |

|||

| 等価線量 | ||||

| 水晶体*1*2 | 100mSv/5年 かつ 50mSv/年 |

15mSv/年 | 300mSv | 70μor1cmH |

| 皮膚 | 500mSv/年 | 50mSv/年 | 1Sv | 70μmH*3 |

| 妊娠中女子 の腹部表面 |

2mSv/妊娠中 | 1cmH |

H:線量当量

*1 ICRP 2011 ソウル声明

・等価線量限度

:5年平均で20mSv/年を超えない,かつ,50mSv/年を超えない

*2 2021年より法改正

*3(R2.7(生物))

70µm線量当量は基底細胞層の深さを参考にしている

個人被ばくの線量管理に関してはこちら↓

「対策ノート:個人被ばくの管理」

健康診断

(R5.21, R4.20, R3.21, R2.19,R1.23)

・実施

1,初めて管理区域に立ち入る前

2,管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間

3,以下の場合は遅滞なく行う

3-1,RIを誤つて吸入,経口摂取したとき

3-2,RIにより表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき

3-3,RIにより皮膚の創傷面が汚染された(おそれがある)とき

3-4,実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした(おそれがある)とき

*1MeV未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む

・問診

1,放射線の被ばく歴の有無

2,被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況

・検査検診

1,抹消血液,血色素量またはヘマトクリット値,赤血球数,白血球数,白血球百分率

2,皮膚

3,眼

*1,2は医師が認める場合に限り(初回を除く)

・保存

永久保存

該当者が従事者で無くなった後,

5年間保存後以降は特定機関に引き渡すことが可能

放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置

(R5.22, R2.20)

・放射線業務従事者

放射線障害(のおそれ)の程度に応じ

「管理区域への立入時間の短縮」

「立入りの禁止」

「放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換」

の措置を講じ,必要な保健指導を行う

・放射線業務従事者以外の者

遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置

事故等の報告

(R5.25, R3.29, R2.25,R1.26)

以下に該当するときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告する

・RIの盗取又は所在不明が生じたとき

・気体,液体RIの濃度限度又は線量限度を超えたとき

・RI等が管理区域外で漏えいしたとき

・RI等が管理区域内で漏えいしたとき, 以下を除く

-液体状RI等が漏えいしても拡大防止用の堰せきの外に拡大しなかったとき

-気体状RI等が漏えいしても排気設備の機能が適正に維持されているとき

-放射能量が微量

・各線量限度を超える(おそれがある)とき

従事者の計画外の被ばくが5mSv,

従事者以外では0.5mSvを超える(おそれがある)とき

警察官等への届け出

(R4.25)

許可届出使用者等は,その所持する放射性同位元素について盗取,所在不明その他の事故が生じたときは,遅滞なく,その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない

危険時の措置

(R2.26)

1,応急措置

(消火活動,通報,避難勧告,拡散防止,除染,被ばく防護)

2,発見した者は,直ちに,その旨を警察官又は海上保安官に通報する

3,原子力規制委員会(運搬に係る場合は,原子力規制委員会又は国土交通大臣)は,RI等の所在場所の変更,汚染除去その他必要な措置を命ずることができる

コメント