年代測定

(R5.18, R4.16, R2.18.27)

・炭素14法

:14C →14N,14C/12Cの割合を測定する

生物(死骸)に適用

・カリウム-アルゴン法

:40K→40Arの量を測定する

鉱物に適用

・アルゴン-アルゴン法

:40Arと中性子照射してできた39Arの比を求める

鉱物に適用

・ウラン-鉛法

:238U→206Pbと235U→207Pbの比を測定する

鉱物に適用

・フィッショントラック法

:238Uの自発核分裂による飛程の密度とウラン量から求める

鉱物に適用

オートラジオグラフィ

(R3.32, R1.25(物理))

イメージングプレート等を用いてRIの分布を可視化する

基本的な性能としてIP法>写真(フィルム)法

ミクロオートラジオグラフィでは低エネルギーγ線が適する

直接希釈法

(R5.25, R3.24, R2.26,R1.25)

目的物質が非放射性で,加える同位体が放射性である分析法

| 重量 | 比放射能 | 全放射能 | ||

| 添加前 | 目的の試料 | X | 0 | |

| トレーサ(RI) | a | S0=A/a | A | |

| 添加後 | 混合物 | X+a | S=A/w | S(X+a) |

*S(X+a) = S0×a

w:取り出した化合物の重量

逆希釈法

S0が既知で,目的物質が放射性で,加える同位体が非放射性である分析法

| 重量 | 比放射能 | 全放射能 | ||

| 添加前 | 目的の試料 | X | S0 | X×S0 |

| トレーサ | a | 0 | 0 | |

| 添加後 | 混合物 | X+a | S | S(X+a) |

*X×S0 = S(X+a)

二重希釈法

S0が未知で,目的物質が放射性で,加える同位体が非放射性である分析法

| 重量 | 比放射能 | 全放射能 | 重量 | 比放射能 | 全放射能 | ||

| 添加前 | 目的の試料 | X | S0 | X×S0 | X | S0 | X×S0 |

| トレーサ | a1 | 0 | 0 | a2 | 0 | 0 | |

| 添加後 | 混合物 | X+ a1 | S1 | S1 (X+ a1) | X+ a2 | S2 | S2 (X+ a2) |

*X×S0 = S1 (X+ a1)

= S2 (X+ a2)

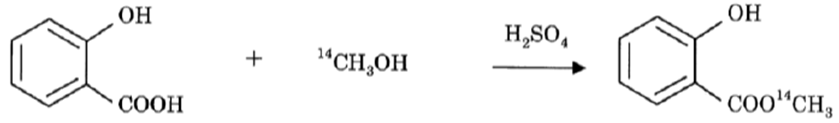

アイソトープ誘導体法

直接希釈に適した同位体がない場合,

試料に結合する標識化合物で逆希釈法を行う

不足当量法

比放射能を求めるために行う

混合物の重量が必要ない

放射化学分析

(R2.32)

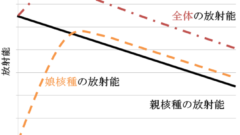

試料のRIの放射能,またはその娘核種の放射能によって存在量,存在核種を同定する方法

γ線スペクトルの測定を行う

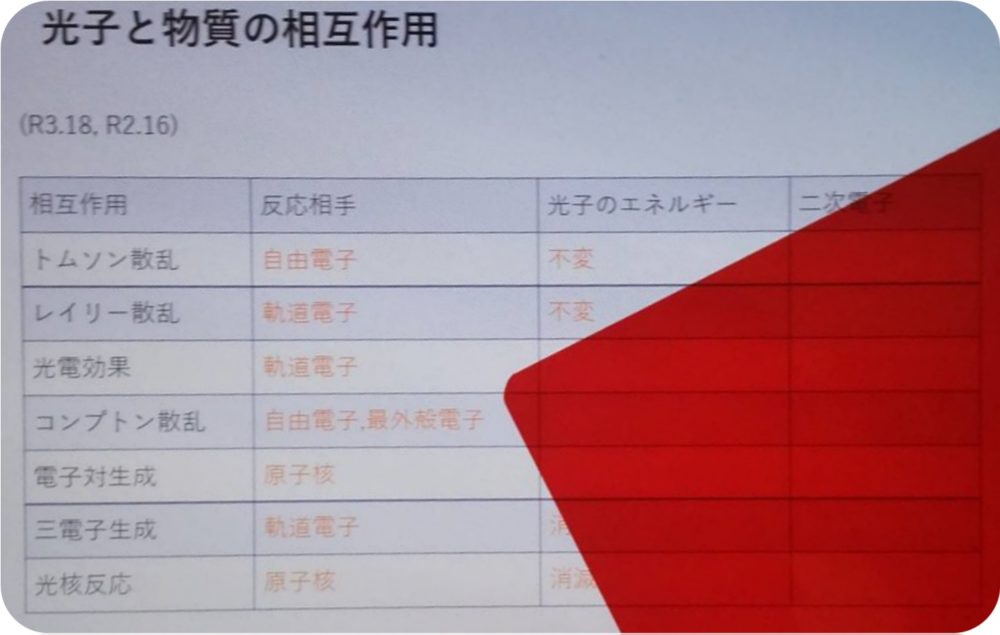

その他の分析法への利用

(R4.32, R3.23 , R1.27(実務))

・ラザフォード散乱法

荷電粒子を試料に照射する

→散乱粒子のエネルギーを測定して元素を分析

・飛行時間(TOF)分析法

パルス状中性子を試料に照射する

→生成イオンの飛行時間を測定し,中性子のエネルギーを算出

そこから試料の質量を分析

・非破壊検査装置,γ線レベル計,硫黄分析計

γ線の透過(吸収)作用を利用

・厚さ計★

β線やγ線の吸収散乱を利用

・メスバウアー分光装置★

57Coの低エネルギーγ線(ドップラー効果)の共鳴吸収を利用

・中性子水分計

速中性子と水素の弾性衝突による熱中性子を利用

・蛍光X線分析装置★

光子の光電効果による特性X線を利用

・ECD

低エネルギーβ線の電離作用を利用

・煙感知器★

241Amのα線の電離電流の変化を利用

・静電除去装置

α線,β線の電離で生じたイオンを利用

・レベル計★

高エネルギーγ線放出核種

・陽電子消滅法★

:22Naのような長半減期を用いた物質の性質を調べる方法

・即発ガンマ線分析★

:高エネルギーガンマ線を用いた中性子放射化分析の一種

直接飽和分析法(Direct-saturation-analysis-DSA)

・T3摂取率測定法

・不飽和鉄結合能測定法(UIBC)

競合的ラジオアッセイ(Competitive-radioassay)

・競合的蛋白接合(能)測定(CPBA)

・放射免疫測定法(Radioimmunoassay-RIA)

:既知量の非標識抗原と,一定量の標識抗原と,一定量の抗体を競合反応させた後にBF分離してBの放射能を測定して標準曲線を製作する

同様にして未知量の試料検体の抗原のBの放射能を測定して,標準曲線から試料中の抗原量を求める

特異的結合蛋白(抗体)と標識抗原の量は一定

・放射受容体測定法(Radioreceptor assay-RRA)

非競合的ラジオアッセイ(Non-competitive radioassay)

①免疫放射定量測定法(Immunoradiometric assay-IRMA)

→ 使用できるならRIAより優れた検査方法

コメント