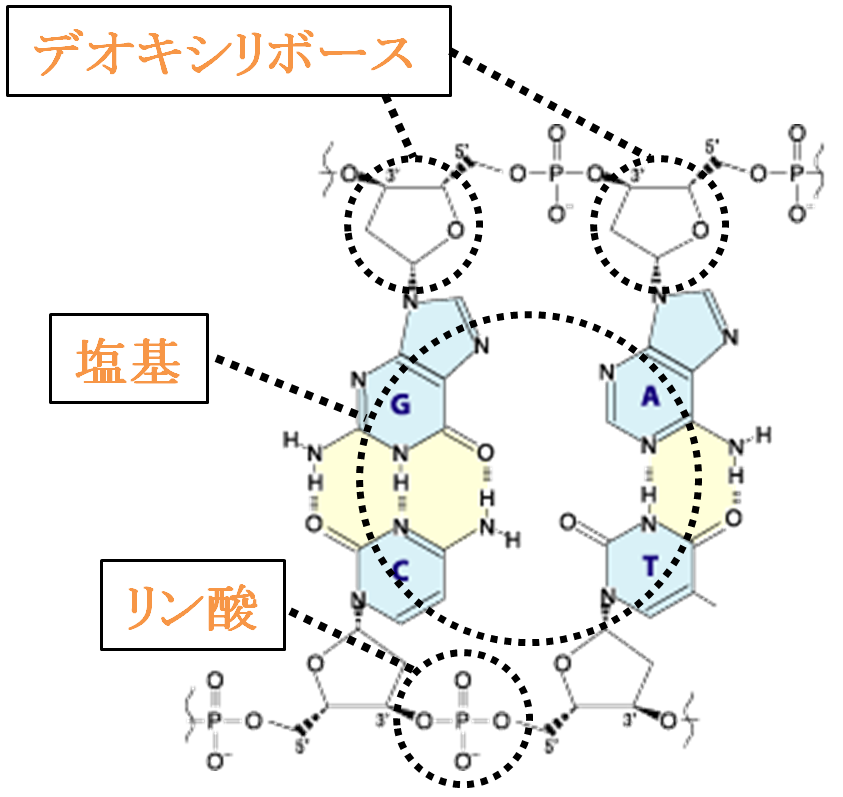

DNA

(R5.32, R4.11, R3.31, R2.31)

・デオキシリボ核酸(DNA)の構造

DNA=ポリヌクレオチド(ヌクレオチド)

=(塩基+糖(デオキシリボース)+リン酸)×2本

塩基:A –(2本の水素結合)- T,G –(3本の水素結合)-C

A(アデニン),G(グアニン)はプリン塩基

T(チミン),C(シトシン)はピリミジン塩基

・DNA複製材料

:dATP,dTTP,dGTP,dCTP

・DNAの損傷(R2.16,R1.14)

起きやすい順番≒細胞死への影響が少ない

:塩基損傷>塩基遊離>1本鎖切断>2本鎖切断

その他に架橋形成がある

塩基損傷はOH*によって起こりやすい

塩基遊離はプリン塩基に起こりやすい

*放射線特有の損傷というものはない

*ピリミジンダイマ

:隣接する塩基の共有結合(紫外線による),T – Tに起こりやすい

クロマチン

8つのヒストンタンパク質の周りにDNAがおよそ2回巻きついた糸巻きのような形の「ヌクレオソーム」が数珠状に多数連なった構造

DNAの修復

(R5.32, R4.31, R2.31,R1.15)

・DNAの損傷

1Gy(γ線)照射で1本鎖切断は約1000個,2本鎖切断は約40個

・一本鎖の損傷

:大部分が数分以内に修復される

(1)光回復

:損傷の直接消去

(2)除去修復(R5.14)

:塩基,ヌクレオチド,ミスマッチの除去

APエンドヌクレアーゼ:DNA塩基除去修復経路(BER)に関与する

(3)組み換え修復

・二本鎖の損傷

(R5.32, R4.14, R3.18, R2.32,R1.32)

:修復には数時間かかり,突然変異や細胞死に繋がりやすい

(4)非相同末端結合

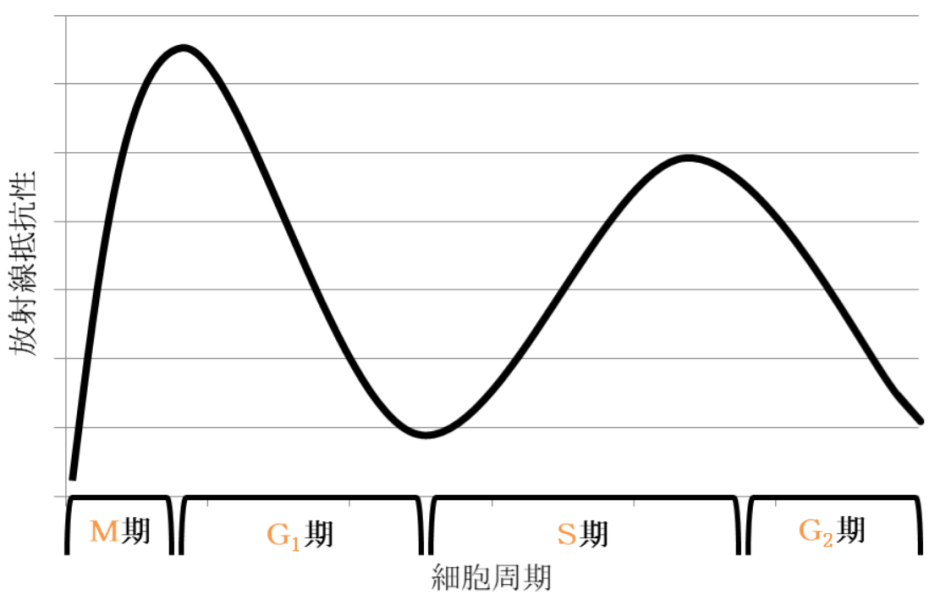

全細胞周期で起こりうる

切断端の損傷部位が取り除かれた後,直接ヌクレオチドが挿入されて再結合が起こる

間違った遺伝情報を持つようになる場合が多く,染色体の組換えなども起こしやすいので,細胞の機能を回復できない場合がある

DNA結合触媒サブユニット:DNA-PKcs,

DNA依存性プロテインキナーゼ:DNA-PK(Ku70,Ku80),XRCC4

などのたんぱく質の働きによる

(5)相同組み換え修復

(R2.19)

姉妹染色分体の存在する S期の終わりからG2期に起こりうる

ヌクレアーゼとヘリカーゼによって一本鎖部分が残るように切断端の前後が切出され,損傷を受けていない 相同な染色体DNAとの交叉が起こって正常染色体の遺伝情報を用いてDNA合成がなされ,最後に交差部分が切断・再結合されて修復を終える

間違った修復を起こさず,完全に回復する

*色素性乾皮症

:紫外線に高感度で,ヌクレオチド除去修復ができない

*DNAリガーゼ (R3.31)

:3′-水酸基と5′-リン酸基の間をリン酸ジエステル結合でつなぐ役割

突然変異

(R5.18, R4.14, R3.22.23, R2.19.20)

放射線の染色異常:構造異常(数の異常はおこらない)

線量率効果がある

・染色体異常の型

1,安全型

:欠失(部分的消失, 発生が多い),

逆位(二か所の切断で逆向きに融合する),

転座(一部が移動)

などがある

細胞分裂可能であり,長期生存し,発がん等の原因になる

2,不安定型

:環状染色体,2道原体染色体(G1,G2期の被ばく)

細胞分裂が難しく,早期に細胞死する

・染色体型異常

:染色分体の同じ場所に二か所切断がある

G1期に起こる

・染色分体型異常

:染色分体の一方に切断がある

G2期に起こる

*姉妹染色分体

:S期に合成された同じ遺伝情報を持つ染色分体同士で,交換があっても遺伝異常は起こらない

・被ばく線量の推定

末梢リンパ球を培養し,染色体異常の頻度を観察する

観察対象は環状染色体や2道原体染色体が多い

コドン

(R5.32, R4.31, R3.31, R2.31,R1.31)

遺伝暗号の単位

核酸(mRNA)を構成している3つの塩基配列で,4種の塩基(アデニン,グアニン,シトシン,ウラシル)によって構成される

64通りの組合せがあり,そのうち3つが終止コドンとなっている

*3塩基で1セットなので,(3n+1)番目がコドンの始まりとなる

・ミスセンス変異

:塩基の置き換わりによるアミノ酸の変化によっておこる変異

鎌状赤血球貧血

・ナンセンス変異

:塩基の置き換わりで終止コドンになってしまい,翻訳が停止する変異

・フレームシフト

:塩基欠損または塩基挿入によって,塩基ずれが起こり,その後ろのアミノ酸指定がずれる変異

コメント