放射線取扱主任者とは

資格概要

放射性同位元素等の規制に関する法律(以下、RI等規制法)に基づく国家資格の一つ

RI等規制法に基づき、これらの監督を行うために放射線取扱主任者(以下、主任者)を事業所ごとに選任し、原子力規制委員会に届け出なければならない

すなわち、主任者はRI等を取り扱う各個人に要求される資格ではなく、施設ごとで放射線安全管理の統括を行い、法令上の責務を担う者が所持する必要がある資格

資格の種類

・第1種放射線取扱主任者

行える業務範囲が最も広く、試験の難易度も最も高い

当サイトの対策ノートはこの第1種放射線取扱主任者を対策範囲としている

・第2種放射線取扱主任者

・第3種放射線取扱主任者

第1種に比べ、それぞれ業務範囲が限られており、それに伴い試験難易度も低い

それぞれの業務範囲に関しては、下記の対策ノートを参照してください

→「対策ノート:放射線取扱主任者」

放射線取扱主任者の資格取得について

第1種及び第2種の資格取得については以下のような手順

①放射線取扱主任者試験に合格

②資格講習を受講する

*第3種:試験は無く、資格講習を受講のみで資格取得可能

また、試験合格してから資格講習までの期間は定められてない

→試験合格だけしておいて、主任者の資格が必要になったときに講習を受けることも可能

放射線技師養成学校の学生が主任者試験を受ける場合は以下の理由から、上記の方法がお勧め

①(第一種)試験合格してあれば、就活に有利に働く

②必ずしも資格講習を受けて、免状を取得する必要はない

③免状を取得しておいても良いが、資格講習の費用がかなり高額

食費、交通・宿泊費や免状申請等の経費込みで約20万程かかる

③就職してから免状取得が必要になった場合、上記の金額が病院経費で出してもらえる可能性がある

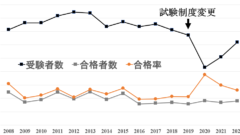

放射線取扱主任者試験

原子力規制委員会登録試験機関の公益財団法人原子力安全技術センターが試験を実施する

・受験資格

第1種、第2種ともに、特になし

・試験実施日

一年に一回実施

例年:8月下旬

・試験申し込み期間

例年:5月~6月

・合格発表

例年:10月

・試験会場

例年:札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市

・受験時に必要なもの

:受験票、えんぴつ(複数)、消しゴム(複数)、鉛筆削り、時計(2つ)

・試験課目及び時間・概要

第1種放射線取扱主任者試験(計2日間)

| 一日目 | |

| 試験課目 | 時間・概要 |

| 放射性同位元素等の規制に関する 法律に関する課目 |

75分・五肢択一式(30問) |

| 第一種放射線取扱主任者としての 実務に関する課目 |

100分・多肢択一式(6問) |

| 物理学のうち放射線に関する課目 | 110分・五肢択一式(30問) 及び多肢択一式(2問) |

| 二日目 | |

| 化学のうち放射線に関する課目 | 110分・五肢択一式(30問) 及び 多肢択一式(2問) |

| 生物学のうち放射線に関する課目 | 110分・五肢択一式(30問) 及び 多肢択一式(2問) |

第2種放射線取扱主任者試験

| 試験課目 | 時間・概要 |

| 放射性同位元素等の規制に関する 法律に関する課目 |

75分・五肢択一式(30問) |

| 第二種放射線取扱主任者としての 実務に関する課目 |

75分・五肢択一式(10問) 及び多肢択一式(2問) |

| 物理学、化学、生物学のうち 放射線に関する課目 |

120分・各課目について 五肢択一式 (10問) 及び 多肢択一式(1問) |

・合格基準

試験課目ごとの得点が5割以上であり、

かつ、全試験課目の合計得点が6割以上であること

→本サイト『放射線取扱主任者試験 対策ノート』は、この基準を安全圏で越えられるように設計しています

合格基準を考慮すれば、全ての科目で満点を取る必要など全くなく、全ての科目で7割程度を安定して取れれば十分です

つまり、解けなくても良い問題は必ず存在するので、難問については早々に放棄して、必ず解けなければならない知識を効率よく学習することが合格への道です

放射線取扱主任者講習

資格講習を受講し、修了試験に合格すると、本人の申請により原子力規制委員会の免状が交付される

・実施機関とその所在地

主に下記の機関で実施される

公益社団法人日本アイソトープ協会:東京

公益財団法人原子力安全技術センター :京都、大阪

独立行政法人日本原子力研究開発機構 : 茨城

一般財団法人電子科学研究所 :大阪

・受講資格

対応する資格試験に合格していること

18歳以上

・受講料

第一種:16~17万程度

第二種:10万程度

第三種:8~9万程度

食費、交通・宿泊費や免状申請等の経費が別途必要

・講習期間

第一種:5日

第二種:2~3日

第三種:2日

コメント