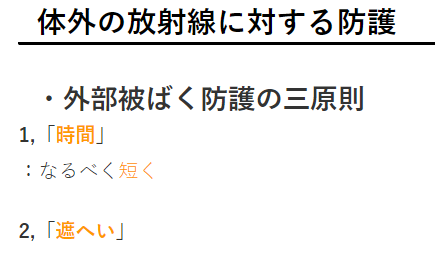

体外の放射線に対する防護

・外部被ばく防護の三原則

1,「時間」

:なるべく短く

2,「遮へい」

(R4.4)

:線源を囲うように

①γ線・X線の遮蔽

高原子番号物質

②β線・電子線

低原子番号物質+γ線・X線の遮蔽物質

③中性子

低原子量物質+高吸収断面積+コンクリート

3,「距離」

:なるべく遠く

体内の放射性物質に対する防護

・内部被ばく防護の3D2C

(体内への侵入低減のための5原則)

1,Dilute

:溶媒や担体の添加による希釈

2,Disperse

:換気による分散

3,Decontaminate

:フードの使用などによる除去

4,Contain

:容器などによる密封

5,Concentrate

:線源の保管の集中

除染

(R4.3, R3.3)

・除染処理

:汚染個所を明示し,

汚染個所の外側から中心部へ,

汚染レベルの低い方から高い方へ除染する

・内部被ばく防止のため,湿式除染を行う

・除染剤

中性洗剤・キレート形成剤など化学的に非活性なもの

有機溶媒は使用しない

・粘膜傷口

出血を促して,多量の温流水で洗い流す

・内部被ばくに対する経口薬

放射性ヨウ素:ヨウ化カリウム

放射性セシウム:プルシアンブルー

*プルシアンブルー

:カリウムやナトリウムなどの他のアルカリイオン存在下でもセシウムイオンを選択的に吸着する

放射化物の取り扱い

(R5.10(物理))

放射線取扱施設

施設の配置

・各施設は入口から奥に向かって高レベルになるように配置する

空調設備

(R5.3, R4.3.4, R1.3)

・空気は低レベルから高レベルへ流れるように

・原則として,室内には新鮮な外気を供給し,

室内空気を再循環しない

気流が停留しないようにする

・汚染気体が発生する場所はフードやグローブボックスで覆う

これらは排気設備に接続し,中を陰圧とする

また,これらの床には汚染拡大を防ぐためにポリエチレンろ紙を貼る

・空気浄化装置

1,HEPA(AEC)フィルタ

:アスベストセルローズ紙がろ過材

0.3µmの粉塵に対するろ過率:99.9%

2,活性炭フィルタ

:吸着剤として活性炭を含むフィルタ

特にヨウ素の捕集に有用

法令における施設基準に関してはこちら↓

「対策ノート:施設基準」

コメント