無機シンチレータ

| 種類 | 密度 (g/cm3) |

最大波長 (nm) |

減衰定数 (ns) |

相対効率 (%) |

用途および特徴 |

| NaI(Tl) | 3.6 | 410 | 230 | 100 | γ線,潮解性, 高エネルギー分解能 |

| CsI(Tl) | 4.5 | 540 | 680 | 45 | α線,γ線 |

| CsI(Na) | 4.5 | 420 | 640 | 80 | α線,γ線,吸湿性 |

| 6LiI(Eu) | 4.1 | 470 | 1400 | 35 | γ線,中性子 |

| BGO | 7.1 | 480 | 300 | 10 | γ線,高検出効率, 加工が容易 |

| CdWO4 | 7.9 | 470 | 1100 | 17~20 | γ線 |

| ZnS(Ag) | 4.1 | 450 | 200 | 130 | α線,中性子 |

・BaFX:Eu2+(X:Cl,Br,I):イメージングプレート

(R5.30, R3.28(化学), R1.25)

:放射線のエネルギーを蓄積し,その後の可視光・赤色光の照射(輝尽励起光He-Neレーザ:633nm)により,波長が短く(400nm)放射線量に比例した光量で青紫色に発光する蛍光体

荷電粒子,光子線,中性子線の検出が可能

有機シンチレータ

| 種類 | 密度 (g/cm3) |

最大波長 (nm) |

減衰定数 (ns) |

相対効率 (%) |

用途および特徴 |

| アントラセン | 1.2 | 450 | 30 | 100 | α線,β線,昇華性 |

| スチルベン | 1.1 | 410 | 4.5 | ~60 | α線,β線 |

| プラスチック[BC400] | 1 | 420 | 2.4 | 65 | |

| 液体[BC501A] | 0.8 | 420 | 3.2 | 78 |

・液体シンチレーションカウンタ

(R4.4(実務), R3.22(化学), R2.25(化学))

低エネルギーβ線の測定に適しており,エネルギーが高いと計数効率が高い

自己吸収,外部吸収が無視できるが,クエンチングにより計数率が低下する

クエンチング補正には外部標準法(137Csや133Ba等)がある

検出効率は3H(18.6keV)に対して60%前後,14C(156keV)に対して90%程度で,これらは波高弁別できる

同時計数回路を用いる

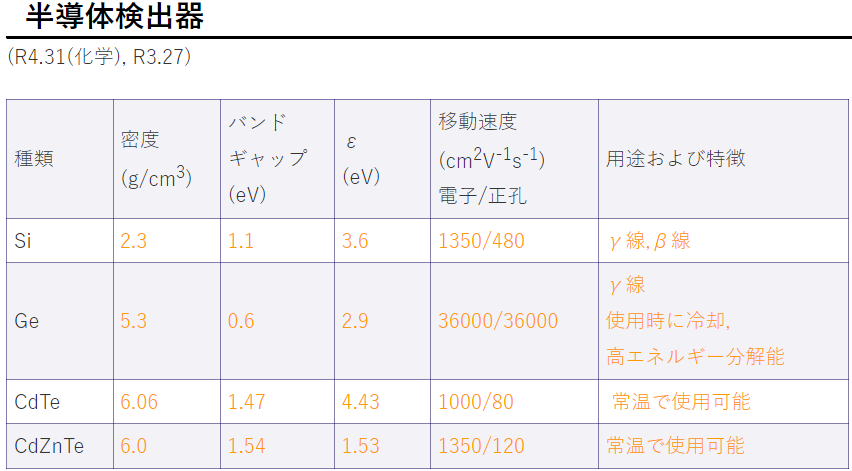

半導体検出器

(R4.31(化学), R3.27)

| 種類 | 密度 (g/cm3) |

バンド ギャップ (eV) |

ε (eV) |

移動速度 (cm2V-1s-1) 電子/正孔 |

用途および特徴 |

| Si | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 1350/480 | γ線,β線 |

| Ge | 5.3 | 0.6 | 2.9 | 36000/36000 | γ線 使用時に冷却, 高エネルギー分解能 |

| CdTe | 6.06 | 1.47 | 4.43 | 1000/80 | 常温で使用可能 |

| CdZnTe | 6.0 | 1.54 | 1.53 | 1350/120 | 常温で使用可能 |

*Si表面衝突型/イオン注入型

:α線に対して高いエネルギー分解能

*Si(Li)

:γ線(低エネルギー) に対して高いエネルギー分解能,液体窒素で冷却する

・ε値

:電子正孔対を作るのに必要な平均エネルギー

空気のW値が34eVなので,電離箱に比べ,同密度の場合10倍程度の感度

・特性

①エネルギー分解能

:シンチレータ検出器の数倍

②時間分解能

:気体を利用した検出器の1000倍程度

③感度

:シンチレータ検出器に比べて低い

Si半導体検出器は空洞電離箱に対して20000倍程度

④エネルギー依存性

:半導体によってエネルギー応答が違う

シンチレータ比較

(R3.29.30, R2.29)

| シンチレータ | NaI(Tl) *1 |

BGO (Bi4Ge3O12) |

★LaCl3, LaBr3*2 |

★LYSO (Lu2SiO5:Ce) *2 |

GSO (Gd2Si5:Ce) |

CdTe,CZT (CdZnTe) |

| 実効原子番号 | 51 | 74 | 66 | 59 | ≒48 | |

| 発光量 (相対値) |

100 | 15 | 120,160 | 75 | 25 | *半導体 |

| 減衰時間 (ns) |

230 | 300 | 26,35 | 40 | 60 | *半導体 |

| エネルギー分解能 (%) |

8 | 18 | 3.3,2 | 12 | 8 | 2 |

*実効原子番号

:高いほど高エネルギーのγ線に対しても検出効率が良い

*1:潮解性がある

*2:自身に放射線物質を含んでいる

・光変換効率

NaI(Tl)>CsI(Na) >CaF2(Eu) >CsI(Tl) >6LiI(Eu) >BGO>有機

・減衰時間

プラスチック,液体シンチ

<NaI(Tl)<BGO<CsI(Na)<CaF(Eu)<CsI(Tl)<6LiI(Eu)

・エネルギー分解能

NaI(Tl)>BGO , CsI(Tl)

・機械的強度

NaI(Tl)<BGO , CsI(Tl)

・ピーク発光波長

NaI(Tl) <BGO<CsI(Tl)

・密度

プラスチック< NaI(Tl)<CsI(Tl) <BGO

化学線量計

(R5.28(化学), R4.30(化学), R3.29.30(化学), R2.30(化学))

・鉄線量計(フリッケ線量計)

酸化反応 [ Fe2+ → Fe3+ ] を利用する

空気か酸素を飽和させて使用する

G値:15.5

・セリウム線量計

還元反応 [ Ce4+ → Ce3+ ] を利用する

G値:2.4

*G値

:溶液が100eVのエネルギーを吸収したときの原子の変化数

イオン濃度と線量率には影響されず,LETには依存する

熱量計(カロリーメータ)

放射線による温度上昇によって放射能を測定する

・水の比熱:4.2 (J/g・K)

1℃=1K-273.15

個人線量計のに関してはこちら↓

「対策ノート:個人被ばくの管理」

コメント